PARTICIPATION des habitants-usagers-citoyens

Publié le 23.01.2024

- Participation des habitants-usagers-citoyens

Ce dossier a été construit par l’Équipe de Promotion Santé IdF, avec la collaboration de plus de 40 contributeurs : acteurs de la promotion de la santé appartenant à différents types de structures.

[Mise en ligne : novembre 2020 - Dernière mise à jour : octobre 2023]

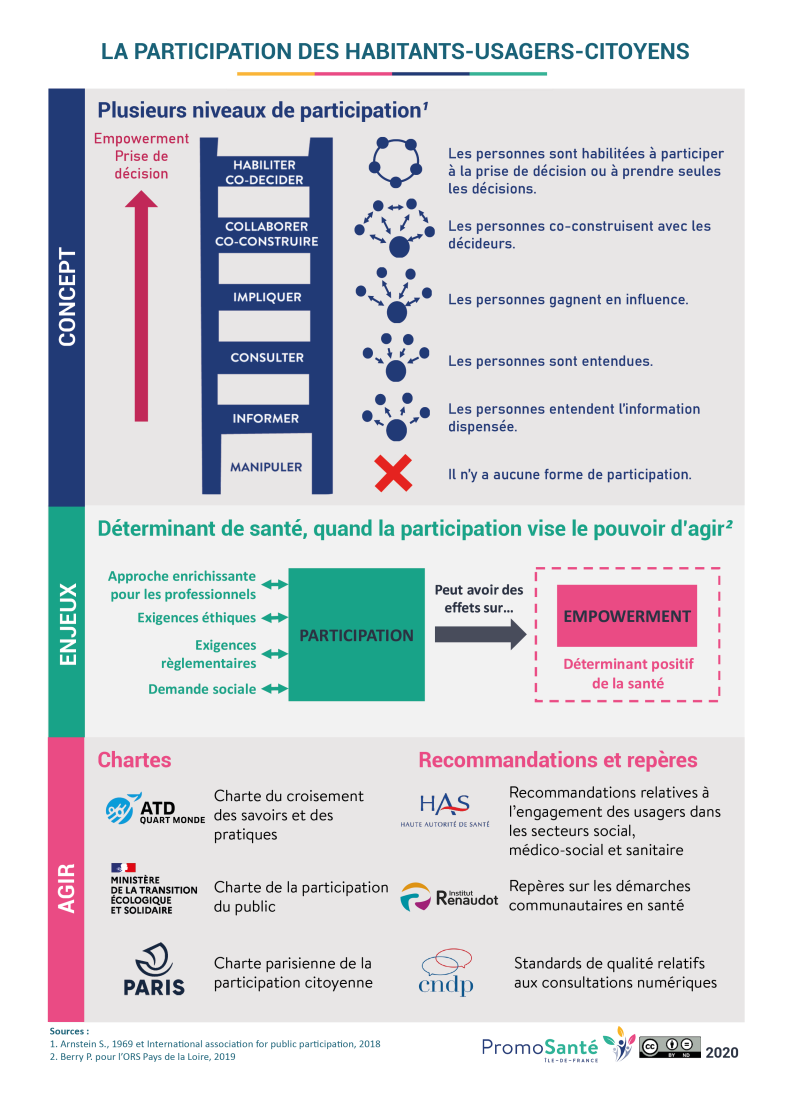

La participation des habitants-usagers-citoyens (HUC) au sein des programmes de promotion de la santé nécessite d'être régulièrement réinterrogée. « Participer » peut être un discours, une exigence, une attention, parfois un alibi…, et de plus en plus souvent, une réalité porteuse de sens pour les différentes parties prenantes.

Chaque type d’acteur impliqué peut être confronté à des difficultés, des intérêts divers, une remise en question de certains savoirs, de pratiques ou d’usages. Les réussites contribuent à améliorer le pouvoir d’agir de toutes personnes, y compris celles considérées comme les plus vulnérables, sur leur propre santé et sur le système de santé.

Participation des habitants-usagers-citoyens (HUC) : de quoi parle-t-on ?

Il n'existe pas de cadre idéal à la participation ni une seule méthode pour la favoriser. Elle s'intègre dans des projets variés, répondant à différents enjeux et prenant place dans de nombreux domaines et contextes : au sein de politiques (sociales, environnementales, urbanistiques, de santé...) comme de pratiques territorialisées.

C'est pourquoi, les contributions dans ce dossier ont pour objectif d'éclairer et d'enrichir le débat, d'expliciter les enjeux éthiques inhérents au sujet afin que chacun puisse se situer par rapport à la question de la participation des habitants-usagers-citoyens.

Pour ce faire, il est essentiel de donner la parole à des professionnels d'une part, à des usagers d'autre part, mais aussi à des chercheurs, pour croiser les points de vue, les analyses et les expériences.

Les idées fausses

Petits entretiens qui ont pour objectif de déconstruire les fausses idées sur la participation des habitants-usagers-citoyens.

|

Inscrire des démarches participatives dans des interventions de promotion de la santé est essentiel mais complexe. Dans l’appréhension du concept et des enjeux comme dans la méthode, il est important d’être attentif à certains éléments. Dans ce dossier, les points de vigilance vont mettre l'accent sur ces éléments. |

Quoi de neuf en matière de participation ?

Nouveautés du dossier, ressources et appels à projet repérés pour vous.